Особенности обоснования прочности оборудования АЭС

Особенности обоснования прочности оборудования АЭС

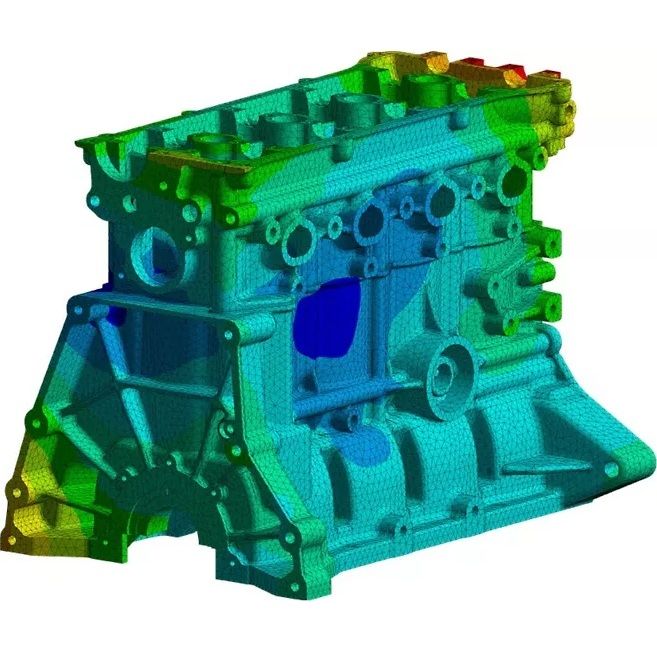

Как показывает практический опыт, не столь сложно разработать конечно-элементный образ исследуемой конструкции и оценить ее напряженное состояние, сколько правильно провести дальнейшую оценку полученных результатов.В основном это относится к приведению результатов расчета (особенно трехмерных моделей) к форме, необходимой для оценки соответствующих предельных состояний конструкции.Поэтому немаловажным является понимание физики развития в конструкциях тех или иных видов предельных состояний.

Задача расчетов на прочность оборудования АЭС

Современные представления о прочности оборудования позволяют достаточно уверенно предположить возможность развития следующих видов предельных состояний:

• Кратковременное (вязкое или хрупкое) разрушение.

• Развитие пластической деформации по всему сечению детали.

• Потеря устойчивости.

• Возникновение необратимых изменений формы и размеров.

• Появление и распространение макротрещин.

Развитие в конструкции предельных состояний того или иного вида предопределяется, в основном, двумя обстоятельствами — характером нагружающих факторов и механическими характеристиками конструкционных материалов. Установлено, что в условиях действия на конструкцию механических (силовых) нагрузок и в области умеренных температур наиболее вероятными оказываются предельные состояния, связанные с общим характером деформирования конструкции.

На первоначальных этапах развития науки о прочности анализ соответствующих условий прочности сводился к ограничению напряжений уровнем, обеспечивающим упругую работу в макрообъемах конструкции. Современные представления о прочности значительно расширяют границы допустимых состояний конструкций, не запрещая работу материала даже за пределами области упругого деформирования. Однако такое допущение ставится в прямую зависимость от соблюдения ряда дополнительных условий. Подобный подход, закрепленный в современной нормативной базе по прочности оборудования атомных станций, является более прогрессивным, поскольку позволяет более дифференцированно подходить к определению допустимых нагрузок. Например, во внимание принимается возможность перераспределения в конструкции напряжений вследствие ее неупругого деформирования, выравнивание зон локального перенапряжения, процессы циклического упрочнения и разупрочнения материала и т.п.

• Кратковременное (вязкое или хрупкое) разрушение.

• Развитие пластической деформации по всему сечению детали.

• Потеря устойчивости.

• Возникновение необратимых изменений формы и размеров.

• Появление и распространение макротрещин.

Развитие в конструкции предельных состояний того или иного вида предопределяется, в основном, двумя обстоятельствами — характером нагружающих факторов и механическими характеристиками конструкционных материалов. Установлено, что в условиях действия на конструкцию механических (силовых) нагрузок и в области умеренных температур наиболее вероятными оказываются предельные состояния, связанные с общим характером деформирования конструкции.

Обеспечение прочности конструкций в подобных условиях нагружения сводится к удовлетворению условий статической прочности.

На первоначальных этапах развития науки о прочности анализ соответствующих условий прочности сводился к ограничению напряжений уровнем, обеспечивающим упругую работу в макрообъемах конструкции. Современные представления о прочности значительно расширяют границы допустимых состояний конструкций, не запрещая работу материала даже за пределами области упругого деформирования. Однако такое допущение ставится в прямую зависимость от соблюдения ряда дополнительных условий. Подобный подход, закрепленный в современной нормативной базе по прочности оборудования атомных станций, является более прогрессивным, поскольку позволяет более дифференцированно подходить к определению допустимых нагрузок. Например, во внимание принимается возможность перераспределения в конструкции напряжений вследствие ее неупругого деформирования, выравнивание зон локального перенапряжения, процессы циклического упрочнения и разупрочнения материала и т.п.

За счет учета подобных эффектов оправдывается, например, допустимость развития в конструкции некоторых видов разрушений, связанных с образованием зон значительного пластического деформирования (в частности, знакопеременного течения и прогрессирующего формоизменения).

Факторы, влияющие на назначение допускаемых напряжений

Основная суть современного нормативного подхода в оценке прочности, закрепленного в «Нормах расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» ПНАЭ Г‑7‑002‑86, базируется на допустимости развития в конструкции не только упругой, но и упругопластической работы конструкционных материалов. Назначение в этом случае соответствующих уровней допускаемых напряжений, гарантирующих прочность и долговечность изделия, ставится в прямую зависимость от целого ряда определяющих факторов, таких как:

• Природа и величина действующих напряжений.

• Степень локальности зон пластического деформирования конструкции.

• Тип (категория) распределения расчетных напряжений в сечениях тела (мембранные, изгибные).

• Уровень эксплуатационных температур (выше или ниже температуры ползучести).

• Природа и величина действующих напряжений.

• Степень локальности зон пластического деформирования конструкции.

• Тип (категория) распределения расчетных напряжений в сечениях тела (мембранные, изгибные).

• Уровень эксплуатационных температур (выше или ниже температуры ползучести).

Категории напряжений

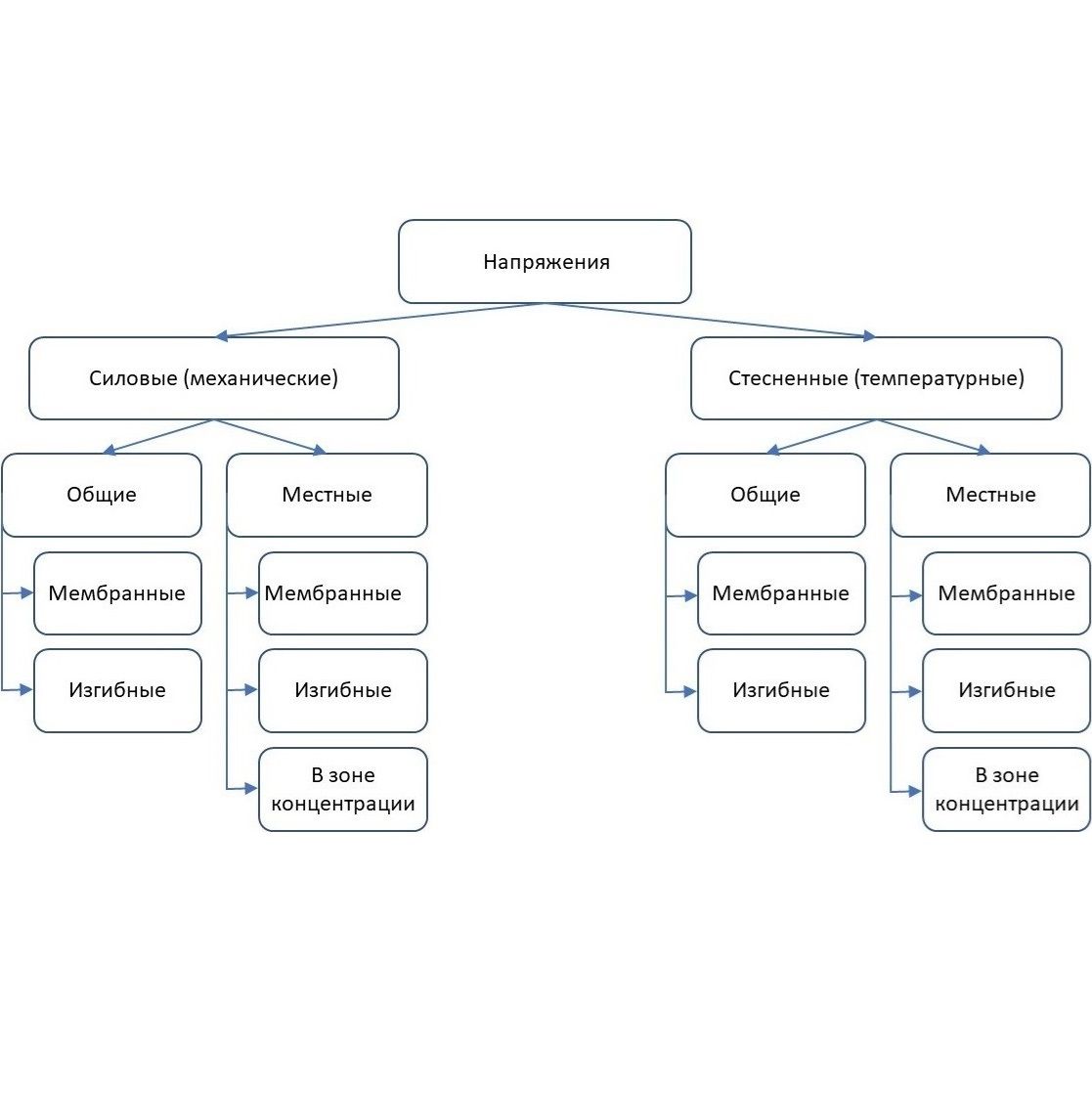

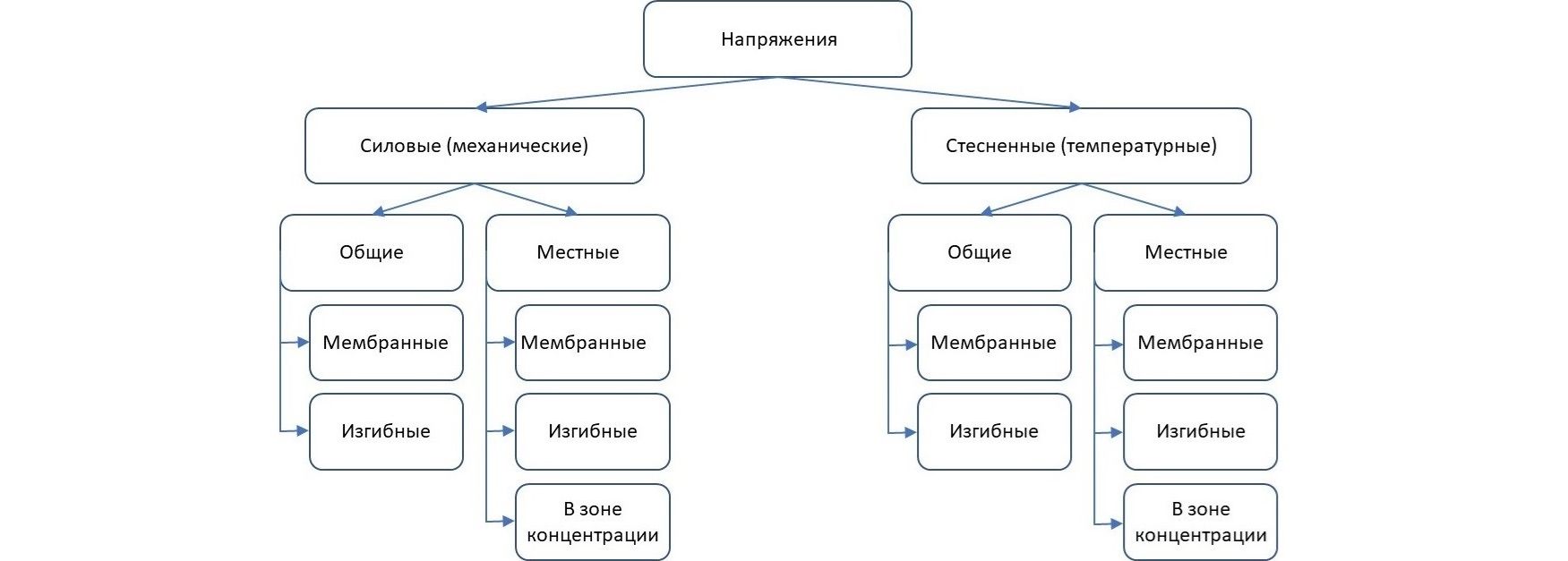

В зависимости от характера распределения напряжений в расчетных сечениях конструкции их принято условно подразделять на:

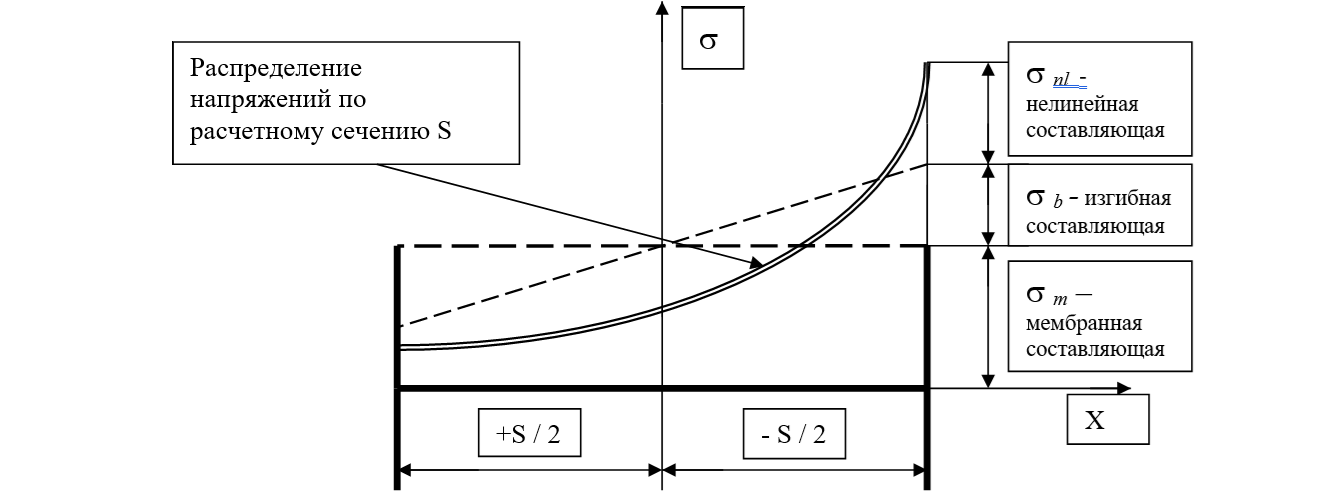

• Мембранные напряжения — это напряжения, нормально распределенные по рассматриваемому сечению элемента конструкции, равномерно распределенные по нему и численно равные среднему значению напряжений в расчетном сечении.

• Изгибные напряжения — это напряжения, неравномерно распределенные по расчетному сечению конструкции, меняющие свое численное значение от максимального до минимального, а также меняющие знак при переходе через нейтральную ось расчетного сечения.

• Мембранные напряжения — это напряжения, нормально распределенные по рассматриваемому сечению элемента конструкции, равномерно распределенные по нему и численно равные среднему значению напряжений в расчетном сечении.

• Изгибные напряжения — это напряжения, неравномерно распределенные по расчетному сечению конструкции, меняющие свое численное значение от максимального до минимального, а также меняющие знак при переходе через нейтральную ось расчетного сечения.

В самом общем случае по анализируемому расчетному сечению конструкции напряжения могут распределяться неравномерно. В этом случае для выполнения анализа прочности необходимо методом интегрирования выделить мембранную и изгибную cоставляющие напряжений.

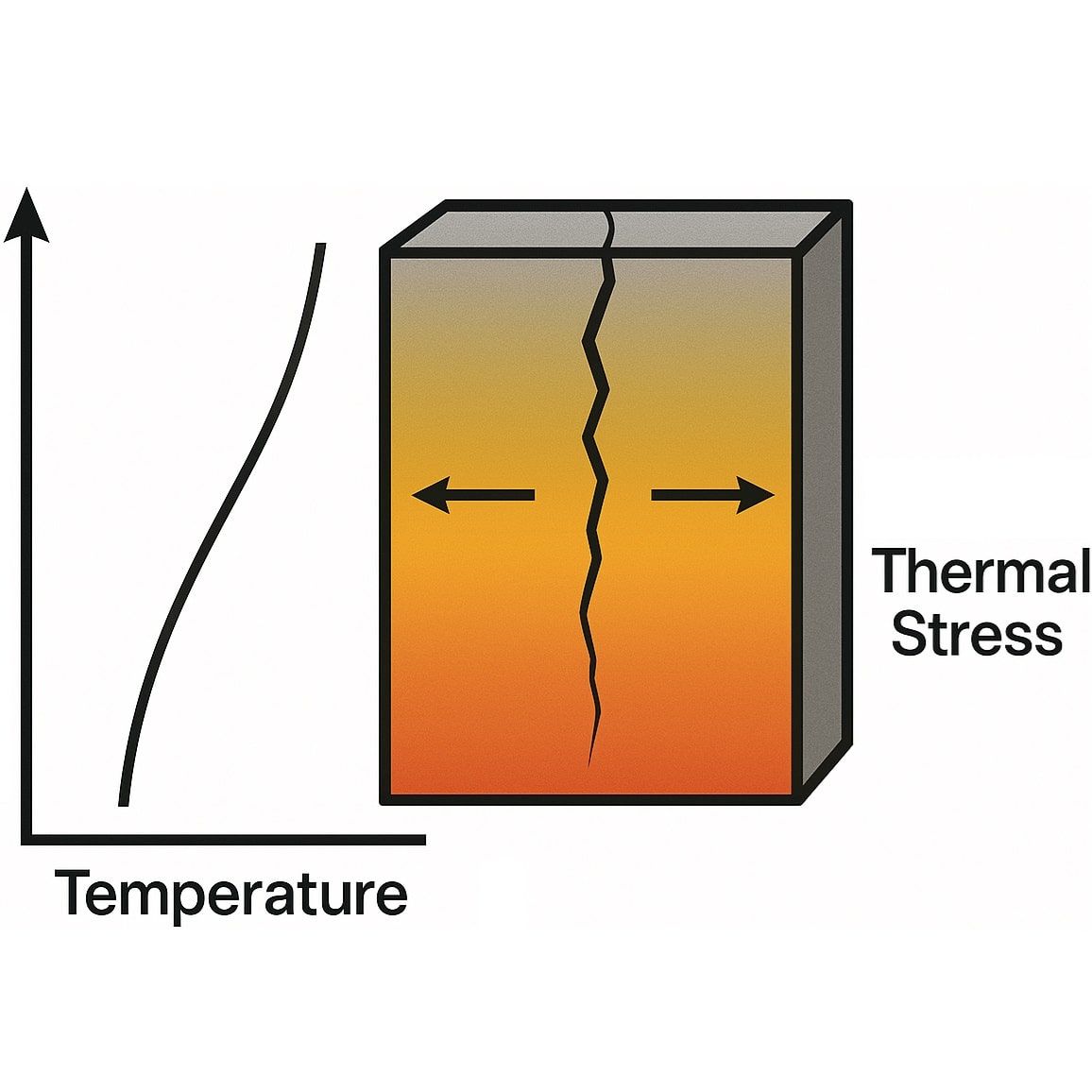

В зависимости от природы нагружающих конструкцию факторов принято различать силовые (механические) и стесненные (деформационные, дилатационные) напряжения.

Силовые (механические) напряжения являются следствием воздействия на конструкцию внешних нагрузок механической природы. Напряжения этой группы удовлетворяют условиям равновесия конструкции и по своему характеру являются несамоуравновешенными. В случае даже однократного достижения или превышения ими значений предела текучести это может привести к развитию неограниченных пластических деформаций в макрообъемах конструкции и к глобальным ее разрушениям.

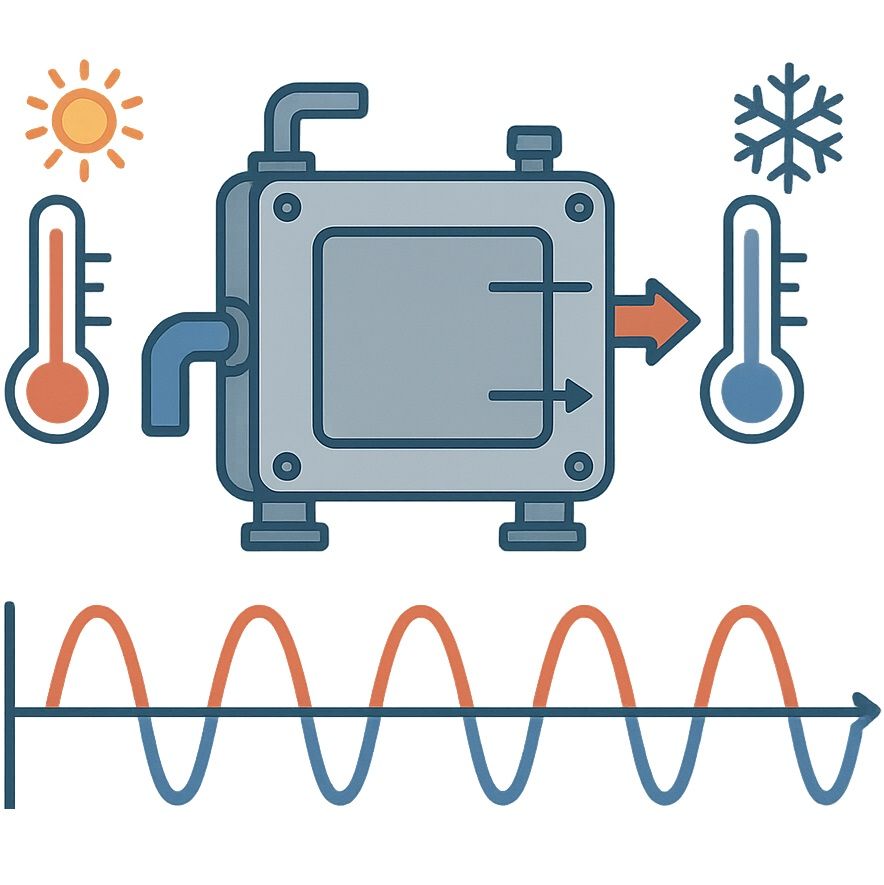

Стесненные (температурные, дилатационные) напряжения вызываются в конструкции температурными или ограниченными по величине деформациями. Данный тип напряжений, возникающий в основном за счет стеснения в свободном тепловом перемещении конструкции (или ее отдельных взаимосвязанных частей), удовлетворяет условию совместности деформаций. Типичным для стесненных напряжений является их самоуравновешенность в пределах зоны их возникновения, поэтому возможные в этом случае повреждения конструкции носят, как правило, локальный характер и не являются при однократном нагружении недопустимыми.

Стесненные (температурные, дилатационные) напряжения вызываются в конструкции температурными или ограниченными по величине деформациями. Данный тип напряжений, возникающий в основном за счет стеснения в свободном тепловом перемещении конструкции (или ее отдельных взаимосвязанных частей), удовлетворяет условию совместности деформаций. Типичным для стесненных напряжений является их самоуравновешенность в пределах зоны их возникновения, поэтому возможные в этом случае повреждения конструкции носят, как правило, локальный характер и не являются при однократном нагружении недопустимыми.

В зависимости от размеров зоны действия напряжений различают локальные (местные) и общие напряжения. Степень локальности напряжений определяется размерами зоны влияния краевых эффектов. Механические напряжения считаются общими, если они действуют в макрообъемах конструкции (т.е. в выходящих по размерам за пределы локальных) и способны в предельном случае привести к недопустимым пластическим повреждениям или к значительным изменениям первоначальной формы конструкции.

Особенности распределения напряжений в сечениях конструкции

Проиллюстрировать влияние на условия прочности особенностей распределения напряжений в сечениях конструкции можно, обратившись к анализу эпюр напряжений, соответствующих мембранному и изгибному случаям их распределения.

За предельные состояния условно принимаются такие, которым отвечает образование в сечении конструкции так называемого "пластического шарнира" — т.е. достижению действующими напряжениями значений предела текучести одновременно по всему поперечному сечению тела. Графически такому состоянию соответствует равенство площади эпюры действующих в сечении напряжений площади эпюры напряжений, равных пределу текучести. Так как дальнейшее (выше достигнутого предельного состояния) увеличение внешней механической нагрузки может вызвать неограниченный рост пластических деформаций во всем сечении тела (что недопустимо по условиям статической прочности), то такое положение принимается в качестве предельного для категории общих мембранных напряжений.

В условиях практического проектирования конструкций обычно ограничиваются не предельными, а допустимыми (т.е. назначаемыми с некоторым запасом прочности) условиями, когда действующие напряжения ограничиваются значением допускаемых напряжений.

Учитывая более консервативное влияния на несущую способность конструкции напряжений изгибного характера, допускаемая величина напряжений для категории общих изгибных устанавливается несколько большей, чем для общих мембранных. Ее рекомендуют принимать с поправочным коэффициентом K > 1. Конкретное значение этого коэффициента может зависеть от типа поперечного сечения тела, нагружаемого внешним изгибающим моментом.

Назначение нормативных значений предельных нагрузок

Следует отметить, что использование нормативного подхода к оценке допустимых состояний конструкций связано с вопросом корректного назначения соответствующих коэффициентов запасов прочности. Отметим, что действующие отечественные нормы прочности рекомендуют учитывать, что вследствие локального характера действия этих напряжений влияние их на несущую способность конструкции менее значительно, чем напряжений общей категории.

С теоретической точки зрения назначение нормативных значений предельных нагрузок для категории общих мембранных и общих изгибных напряжений обосновывается статической теоремой приспособляемости (что определяет так называемую нижнюю границу приспособляемости). Эта граница однозначно гарантирует упругую работу конструкции с сохранением ее исходных геометрических размеров как при статическом, так и циклическом характере нагружения. Под приспособляемостью конструкции понимается прекращение циклической пластической деформации после некоторого числа первых циклов неупругого деформирования вследствие образования, главным образом, благоприятного поля остаточных напряжений и циклического упрочнения материала.

Как отмечалось выше, определение условий развития предельных состояний оборудования является основной задачей расчетов на прочность. Такой анализ выполняется по результатам расчетного исследования напряженного состояния конструкций и опирается на соответствующие теоретические разработки. В настоящее время можно отметить несколько принципиальных подходов к анализу условий развития предельных состояний оборудования:

1. На основе нормированного ограничения величин напряжений различных категорий в соответствии с рекомендациями норм расчета на прочность оборудования.

2. На основе использования разработок теории приспособляемости.

3. С помощью прямого (поциклового) расчета кинетики деформирования конструкции.

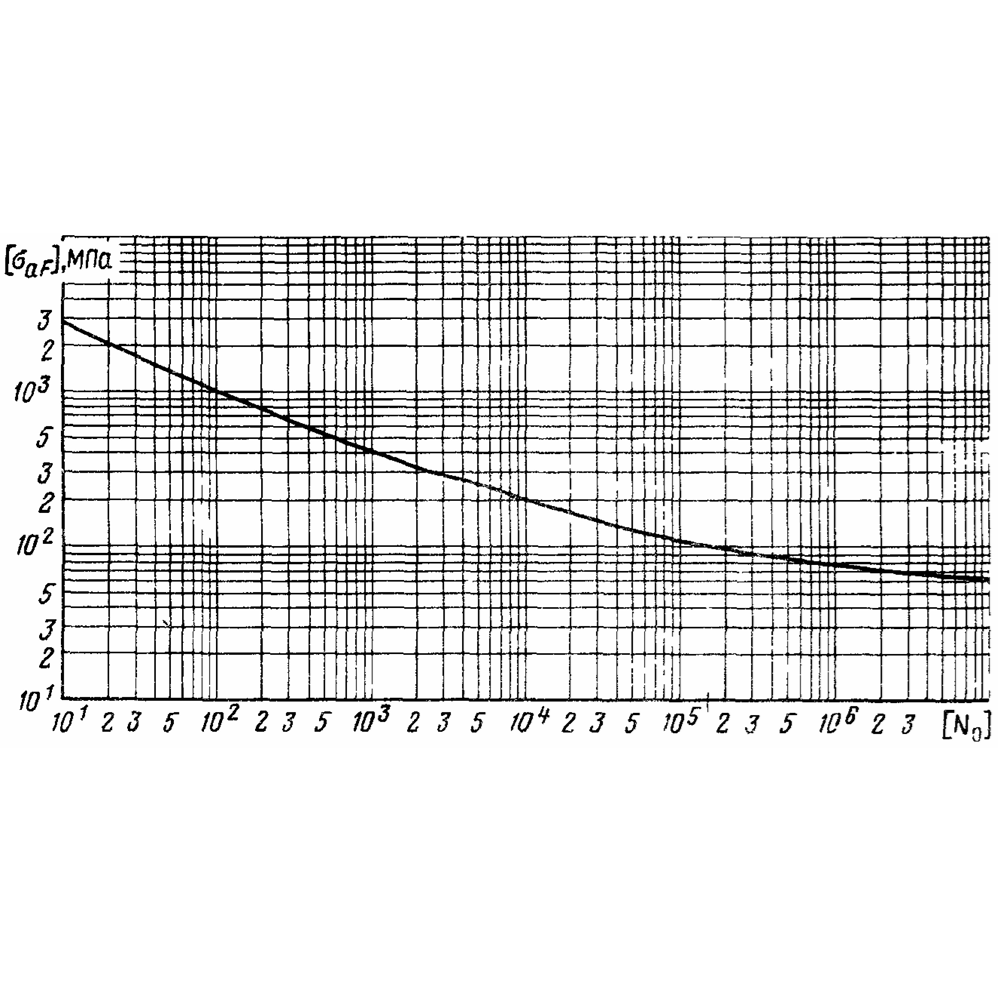

Первый (нормативный) подход к оценке прочности опирается на результаты расчета напряженного состояния, выполненного в предположении условно упругого поведения материала, и на принцип классификации напряжений на различные расчетные группы (категории). Данный метод является в настоящее время доминирующим и закреплен в качестве основного отечественными нормативными документами прочности оборудования атомных станций. Основы этого подхода разработаны преимущественно к условиям работы реакторов с рабочей средой под давлением и для умеренных (лежащих ниже порога ползучести) температур. Были определены нормативные условия прочности, которые гарантировали отсутствие развития таких видов предельного состояния, которые наиболее вероятны для преобладающего действия механических нагрузок (кратковременное пластическое разрушение, потеря устойчивости, циклическая усталость). Развитые применительно к работе конструкционных материалов в области высоких температур (за границей ползучести) современные нормы прочности дают возможность выявлять и исследовать некоторые другие виды предельных состояний, отвечающие превалирующему влиянию временных (длительных) процессов и неизотермичности нагружения (длительная циклическая и длительная статическая прочность, термическая усталость, формоизменение).

Действующие нормативные документы прочности, учитывая возможность некоторого перераспределения начальных напряжений в конструкции, не во всех случаях позволяют полностью решить задачу по определению допустимых условий прочности. Это связано с тем, что переход от условных упругих напряжений (а именно в такой постановке при нормативном подходе рекомендуется производить расчет напряженного состояния) к характеристикам реального упругопластического поведения материала не может быть выполнен с помощью простых приемов. А перераспределение напряжений в конструкции вследствие неупругого деформирования зависит от многих факторов и носит достаточно сложный характер.

Отмеченные недостатки можно устранить, если дополнить нормативный подход в оценке прочности соответствующими количественными уточнениями с помощью аппарата теории приспособляемости. Эта теория, основанная на двух фундаментальных теоремах (статической и кинематической), позволяет более качественно определить условия реализации основных видов неупругого поведения конструкции — приспособляемости, знакопеременного течения, формоизменения.

Приводя пояснения по условиям реализации отмеченных видов неупругой работы конструкций, следует иметь в виду, что в самом общем случае нагружения могут реализовываться следующие качественно различные виды деформирования:

1. Чисто упругая работа конструкции во всех циклах нагружения, начиная с первого.

2. Неупругая работа конструкции в течение некоторого числа первых циклов, переходящая затем в чисто упругую в результате образования благоприятного поля остаточных напряжений, деформационного упрочнения материала, изменения геометрии детали. Такое поведение конструкции называют приспособляемостью.

3. Непрекращающаяся с увеличением числа циклов (вплоть до разрушения) циклическая пластическая деформация одного их двух основных видов:

а) Знакопеременная пластическая деформация (знакопеременное течение), при которой общие приращения деформации в конструкции за цикл равны нулю. При этом, размеры и форма конструкции практически не изменяются вплоть до появления трещин усталости.

б) Накапливающаяся односторонняя деформация (прогрессирующее формоизменение), при которой приращения пластической деформации за цикл отличны от нуля, а изменения размеров и формы конструкции нарастают с числом циклов. Прогрессирующее формоизменение приводит либо к разрушению конструкции вследствие исчерпания пластических свойств материала, либо к нарушению нормальной эксплуатации изделия из-за недопустимых изменений ее геометрии.

Условия приспособляемости

Практическая оценка прочности конструкций с помощью теории приспособляемости сводится к определению нижней и верхней границ предельных состояний конструкции (под которыми понимается начальная стадия пластического разрушения) на основе соответственно статической и кинематической теорем приспособляемости.

Статическая теорема, основываясь на рассмотрении условий статического равновесия, устанавливает, что любая конструкция способна воспринять такие наибольшие нагрузки, для которых соблюдается статическое равновесие системы, а также ни в одном сечении тела не достигается предельное пластическое состояние.

Статическая теорема в современных нормах расчета на прочность используется для определения нижней границы допустимых условий, т.е. нагружений, гарантирующих приспособляемость конструкции. Однако эта теорема определяет лишь необходимые (но не всегда достаточные) условия приспособляемости.

Верхняя граница приспособляемости конструкции определяется с помощью кинематической теоремы, которая применительно к случаю переменного нагружения утверждает, что приспособляемость конструкции невозможна, если существует такое кинематически возможное распределение приращений пластических деформаций за цикл, для которого приращение работы внешних нагрузок на соответствующих перемещениях конструкции превышает приращение работы напряжений, принадлежащих поверхности текучести.

Иными словами, кинематическая теорема полагает, что если в силу накопления пластических деформаций в конструкции условия статического равновесия не будут соблюдаться, то станет возможным реализация некоторых механизмов кинематического формоизменения конструкции. Какой конкретно механизм формоизменения будет реализовываться можно иногда предположить из анализа характера полей пластического

деформирования конструкции. Но практически это не всегда удается сделать.

В реальных случаях, только применяя обе теоремы, оказывается возможным уточнить действительную границу приспособляемости конструкции, которая оказывается (как правило) в диапазоне между нижней и верхней границами.

Статическая теорема, основываясь на рассмотрении условий статического равновесия, устанавливает, что любая конструкция способна воспринять такие наибольшие нагрузки, для которых соблюдается статическое равновесие системы, а также ни в одном сечении тела не достигается предельное пластическое состояние.

Статическая теорема в современных нормах расчета на прочность используется для определения нижней границы допустимых условий, т.е. нагружений, гарантирующих приспособляемость конструкции. Однако эта теорема определяет лишь необходимые (но не всегда достаточные) условия приспособляемости.

Верхняя граница приспособляемости конструкции определяется с помощью кинематической теоремы, которая применительно к случаю переменного нагружения утверждает, что приспособляемость конструкции невозможна, если существует такое кинематически возможное распределение приращений пластических деформаций за цикл, для которого приращение работы внешних нагрузок на соответствующих перемещениях конструкции превышает приращение работы напряжений, принадлежащих поверхности текучести.

Иными словами, кинематическая теорема полагает, что если в силу накопления пластических деформаций в конструкции условия статического равновесия не будут соблюдаться, то станет возможным реализация некоторых механизмов кинематического формоизменения конструкции. Какой конкретно механизм формоизменения будет реализовываться можно иногда предположить из анализа характера полей пластического

деформирования конструкции. Но практически это не всегда удается сделать.

В реальных случаях, только применяя обе теоремы, оказывается возможным уточнить действительную границу приспособляемости конструкции, которая оказывается (как правило) в диапазоне между нижней и верхней границами.

Работа конструкции за пределами приспособляемости

Если в результате исследования напряженно-деформированного состояния конструкции будет установлено, что размахи действующих в цикле напряжений превышают предельные по условиям приспособляемости, то в неупругой конструкции не будет исключена возможность реализации тех или иных видов пластического разрушения: знакопеременного течения (завершающегося усталостными процессами разрушения материала) или прогрессирующего формоизменения.

Первый из этих двух видов неупругого состояния развивается, как правило, в зонах локального перенапряжения конструкции и в предельном случае связан с исчерпанием пластических свойств конструкционного материала. Как следствие этого процесса в конструкции появляются трещины усталости, при этом условия равновесия системы в целом не нарушаются, цикл нагружения конструкции остается симметричным, а зона пластической деформации — локальной.

Если же циклическому деформированию будет свойственна асимметрия, то зона пластического течения может охватить значительные по размерам области, а в самой конструкции будут созданы предпосылки для накопления односторонне направленных пластических деформаций.

В случае отсутствия температурно-временной зависимости предела текучести материала критерий отсутствия знакопеременного течения сводится к условию, принятому в отечественных нормах прочности оборудования АЭС: знакопеременное течение будет иметь место, если размах условных упругих напряжений за цикл будет превышать удвоенный предел текучести. В общем случае непропорционального изменения напряжений в течение цикла нагружения числовой коэффициент может стать меньше 2, но не ниже 1,5.

В случае отсутствия температурно-временной зависимости предела текучести материала критерий отсутствия знакопеременного течения сводится к условию, принятому в отечественных нормах прочности оборудования АЭС: знакопеременное течение будет иметь место, если размах условных упругих напряжений за цикл будет превышать удвоенный предел текучести. В общем случае непропорционального изменения напряжений в течение цикла нагружения числовой коэффициент может стать меньше 2, но не ниже 1,5.

Анализ кинетики неупругого деформирования

Оценку условий прогрессирующего формоизменения рекомендуется выполнять с привлечением методов теории приспособляемости. Подобный подход, не претендуя на всю полноту исследования картины неупругого деформирования конструкции, обеспечивает минимальные затраты труда и времени. Однако он не дает информацию о первых нестабильных циклах нагружения. В связи с этим, в случае, когда малые пластические деформации, накапливаемые еще в процессе приспособляемости, могут оказаться недопустимыми для нормальной работы конструкции, приходиться прибегать к методам прямой оценки кинетики неупругого деформирования. Такой подход обеспечивает получение наиболее достоверной информации о поцикловом распределении напряжений, эволюции зон неупругого деформирования, величинах остаточных и накапливаемых в конструкции деформациях.

Наряду с этим оказывается возможным определить также реальный вид формоизменения конструкции. Данное обстоятельство может быть использовано для уточнения условий прогрессирующего формоизменения на основе кинематической теоремы приспособляемости.

Такое сочетание прямого и приближенного методов оказывается оправданным в случае реализации в конструкции сложной картины напряжений, не позволяющей с достаточной точностью определить по полям условных упругих напряжений механизм ее формоизменения.

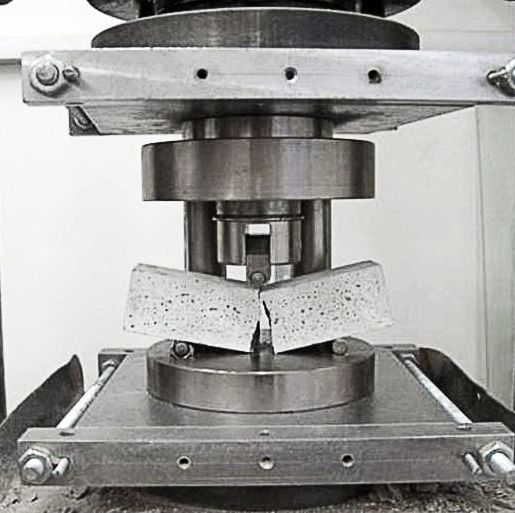

Для выполнения прямых расчетов неупругого деформирования могут привлекаться только такие программные комплексы, которые располагают физическим блоком, способным выполнять математическое описание поведения конструкционных материалов (желательно с учетом всех основных особенностей их реального деформирования). Получение таких сведений оказывается возможным лишь на основе проведения широкомасштабных и длительных испытаний образцов конструкционного материала, что не всегда может иметь место даже на окончательных этапах проектирования. Это обстоятельство, в известной мере, ограничивает применение указанных методов в практике реального проектирования.

Решение задач исследования процессов неупругого деформирования требует разработки следующих математических моделей и критериев:

• Моделей механики повреждения среды, включающих модель процесса неизотермического упругопластического деформирования материала и связанных с этим процессов накопления повреждений в результате усталости.

• Критериев предельных состояний конструкционных материалов, соответствующих зарождению усталостных трещин определенных размеров.

• Моделей развития усталостных трещин при текучести и критериев достижения усталостных трещин критических размеров.

Указанные модели должны также учитывать влияние неизотермического упругопластического деформирования и повреждающее воздействие теплоносителя.

Разработки современных численных методов решения нелинейных задач механики сплошных сред позволили в настоящее время с высокой точностью определять кинетику напряженно-деформированного состояния конструктивных элементов. В настоящее время более актуальной является задача расчетной оценки совместных процессов неупругого циклического деформирования и накопления длительных статических повреждений конструкционных материалов.

Наряду с этим оказывается возможным определить также реальный вид формоизменения конструкции. Данное обстоятельство может быть использовано для уточнения условий прогрессирующего формоизменения на основе кинематической теоремы приспособляемости.

Такое сочетание прямого и приближенного методов оказывается оправданным в случае реализации в конструкции сложной картины напряжений, не позволяющей с достаточной точностью определить по полям условных упругих напряжений механизм ее формоизменения.

Для выполнения прямых расчетов неупругого деформирования могут привлекаться только такие программные комплексы, которые располагают физическим блоком, способным выполнять математическое описание поведения конструкционных материалов (желательно с учетом всех основных особенностей их реального деформирования). Получение таких сведений оказывается возможным лишь на основе проведения широкомасштабных и длительных испытаний образцов конструкционного материала, что не всегда может иметь место даже на окончательных этапах проектирования. Это обстоятельство, в известной мере, ограничивает применение указанных методов в практике реального проектирования.

Решение задач исследования процессов неупругого деформирования требует разработки следующих математических моделей и критериев:

• Моделей механики повреждения среды, включающих модель процесса неизотермического упругопластического деформирования материала и связанных с этим процессов накопления повреждений в результате усталости.

• Критериев предельных состояний конструкционных материалов, соответствующих зарождению усталостных трещин определенных размеров.

• Моделей развития усталостных трещин при текучести и критериев достижения усталостных трещин критических размеров.

Указанные модели должны также учитывать влияние неизотермического упругопластического деформирования и повреждающее воздействие теплоносителя.

Разработки современных численных методов решения нелинейных задач механики сплошных сред позволили в настоящее время с высокой точностью определять кинетику напряженно-деформированного состояния конструктивных элементов. В настоящее время более актуальной является задача расчетной оценки совместных процессов неупругого циклического деформирования и накопления длительных статических повреждений конструкционных материалов.

Следует подчеркнуть, что разработка математических моделей, соответствующих действительному процессу нагружения материала в условиях эксплуатации конструкции, во многом определяется точностью экспериментального определения входящих в математическую модель материальных параметров.

Заключение

Оценка прочности оборудования АЭС — это не только задача расчета напряженно-деформированного состояния конструкции, но и глубокий анализ условий развития различных видов предельных состояний. Современный нормативный подход, основанный на допущении упругопластической работы материалов, позволяет более гибко и реалистично оценивать допустимые нагрузки, учитывая перераспределение напряжений, циклические процессы и влияние температурных факторов. В то же время, для уточнения условий прочности и предупреждения возможных повреждений важно использовать теорию приспособляемости и, при необходимости, методы прямого расчета кинетики деформирования. Комплексный подход, сочетающий нормативную базу, современные вычислительные методы и экспериментальные данные, обеспечивает надежность и безопасность оборудования атомных станций в условиях длительной эксплуатации.

Список использованных источников1. Мэнсон С. Температурные напряжения и малоцикловая усталость. М.: Машиностроение, 1974, 344 с.

2. Махутов Н.А. Деформационные критерии разрушения и расчет элементов конструкций на прочность. М.: Машиностроение, 1981, 272 с.3 Шатская О.А., Ривкин Е.Ю., Филатов В.М. Нормативные расчеты прочности и ресурса атомных реакторов. М.: Будапешт: Машиностроение, 1985.4 Гохфельд Д.А., Чернявский О.Ф. Несущая способность конструкций при повторных нагружениях. М.: Машиностроение, 1979, 263 с.

5. ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.

5. ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.

Остались вопросы? Наши специалисты на связи

+7 (982) 080-34-11

Ежедневно с 09:00 до 20:00